イワクラに見る「歴史の座」

前回のブログに引き続き、式内社と環境デザインについて考えてみる[1]。

全国に3000社近くある式内社だが、特に集中している地域がある。

その一つが、静岡県の伊豆半島だ。

かつて「伊豆国」と呼ばれた、この山だらけの半島には、88社の式内社が存在する。

隣の「駿河国」は、多くの平野部を有するのに、22社しかないことを考えると、ものすごく集中していると言ってよい。

この集中の原因は、当時激しかった火山活動を鎮めるためであるという説が有力である[2]。

式内社は、奈良・平安時代の政府 (律令国家) が、防災や政治上重要とみなした場所に集中することが多い。

***

分布を見ていると、興味深い点も見つかる。

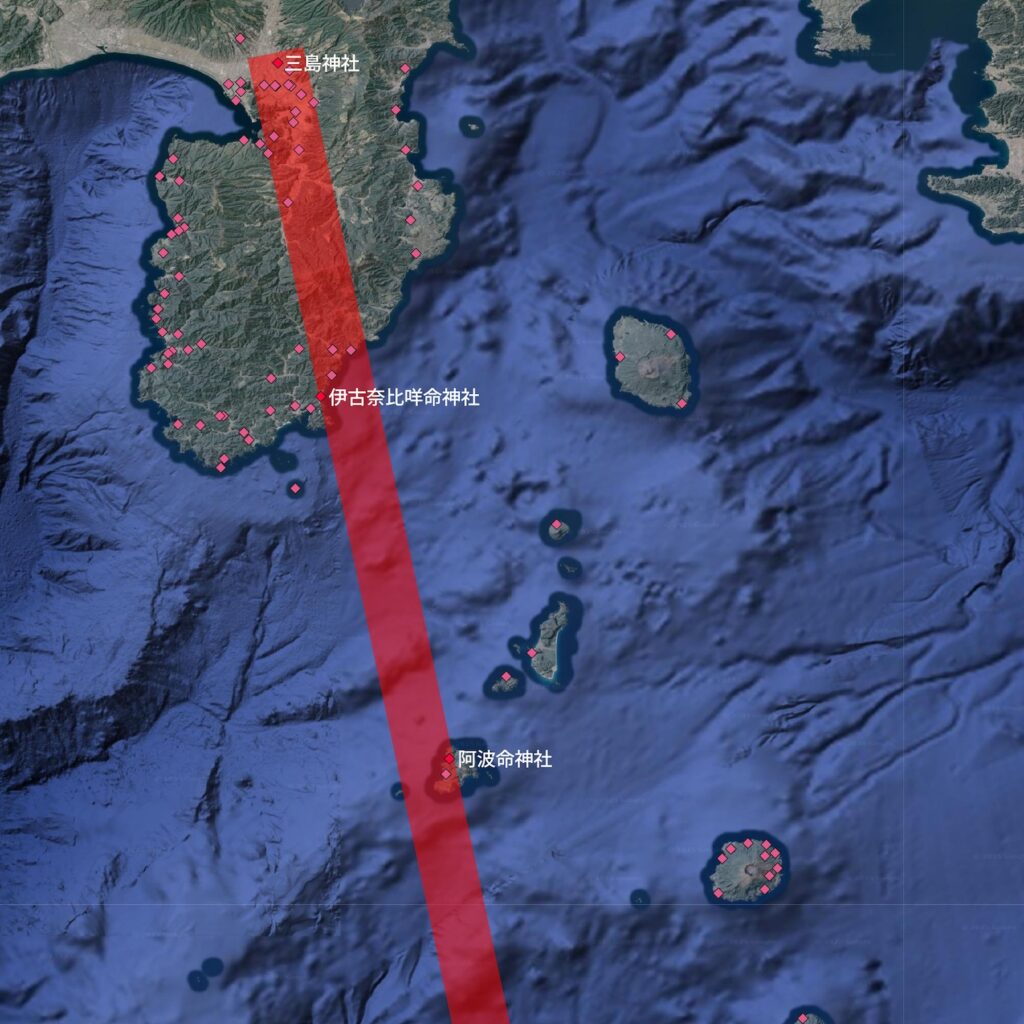

南東の島嶼部にも分布が伸びているのだ。

特に、「伊古奈比咩命神社」、「阿波命神社」は、伊豆国の大社である「三島神社」の后神とされている。

これらの式内社を結ぶと、大社から伊豆半島・伊豆諸島を貫く軸のようなものを見出すことができる[3]。

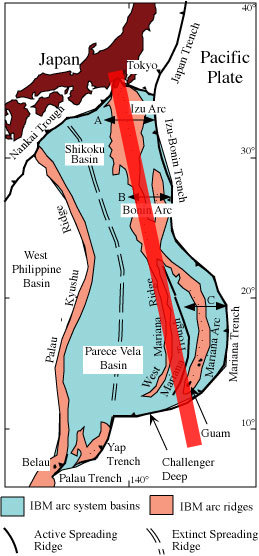

さらに引いてこの軸を見ると、伊豆諸島からマリアナ諸島にかけて火山島が連続する、「伊豆・小笠原・マリアナ列状島孤」と同じ方角を向いている[4]。

3000km先のグアムまで到達するこの島弧は、伊豆半島とオセアニアをつなぐ「海上の道」といえるだろう。

阿波命神社のある神津島は、原始時代における石器の原料となった黒曜石の一大産地でもある。

この「海上の道」は、古代よりはるか昔から、狩猟・漁撈、また交易で生計を立てた「海の民」の領域であったといえる。

こうした人々を統制する「信仰の軸」としての役割も、式内社には与えられていたといえるだろう。

***

こうした前古代的な文化の影響を考えるうえで重要な史跡が伊豆半島に存在する。

韮山の江川邸である。

この建物は、建築家の白井晟一が「縄文的なるもの」を見出し、戦後日本建築思想における「伝統論争」の火種となったことで有名である。

それまでの日本文化論が、モダニズム建築とのアナロジーが適用しやすい「弥生」的なものに傾いていたのに対し、白井は”茅山が動いてきたような茫漠たる屋根と大地から生え出た大木の柱群、ことに洪水になだらうつごとき荒々しい架構の格闘と、これにおおわれた大洞窟にも似る空間は豪宕なものである。“という江川邸に、日本文化のもう一つの系統である「縄文的なるもの」の発露を見出している。[5]

一方で、実際に現地を訪れてみると、非常に分裂的な印象を受ける。

台所の土間空間には、大地に根を張り立ち上がる「生き柱」が存在し、そこには注連縄が張られていた。

白井はそこに、伊勢神宮の心御柱のように洗練される前の、前古代的な「ヒモロギ(神籬)」=自然の中の神の拠り所を見出したのだろう。

また上を見上げると、太い梁には、でこぼことした手斧の跡が荒々しく残っており、これも「縄文的なもの」のイメージに合致していた。

一方でそれより上方に載せられた小屋組みは、細い線材で構成された非常に端正で規則的なものであった。

それは江戸時代以降の標準化・規格化された建築構法を思わせるグリッドシステムであり、それより下の部分とは明らかに異質に見えた。

「縄文的なるもの」の基層の上に、規範的・制度的なシステムが重なり、現代に残る空間や文化が構成されるという構造を、ここに見ることができる。

***

「神社」もまた、原始時代より神が祀られていた空間が、奈良・平安時代の律令政府により制度化されたものである。

神社の成立について研究した岡田精司[6]によると、「神社」が成立する際の必要条件は、次の3点にまとめられる。

①一定の祭場と祭祀対象

②祭る人の組織

③祭りのための建造物の成立

このうち③の建造物、いわゆる「社殿」の建造が、神社成立の最も決定的な段階である。

それは、原始時代から続いてきた地方における「まつり」の伝統を、天皇を中心とした祭祀へと組み替える制度の成立とも並行していた(「官社制度」)。

それでは、①②に見られるような、縄文・弥生時代から連綿と続いてきた「まつり」の痕跡は、どこに残っているのだろうか?

岡田は神社成立以前の崇拝対象として、次の4つを挙げている。

1)山や海中の島など、人里から隔たった神聖な対象

2)岩や樹木などの自然物

3)鏡や剣のような神聖な物体

4)大きい蛇、白い猿・狐、巨木など、神の顕現と思われるような動植物

先に見た「ヒモロギ」は2)の樹木に相当するものであるが、同様に岩石も崇拝の対象になることが多い。

崇拝の対象となる岩は「イワクラ(磐座)」と呼ばれ、ヒモロギと同じく神霊が座する処となる。

伊豆半島を訪れてみると、この「イワクラ」が多いように思えた。

伊豆半島中央部に位置する式内社の「軽野神社」の社殿の後ろには、大きな岩の塊があり、鬱蒼と木が生い茂っていた。

この神社は、狩野川と柿木川の合流点に位置している。

川を使って内陸部を移動する原始の人々たちは、この巨岩を崇拝し、交通の要衝としても重要視していたのだろう。

それが古代において律令制度に組み込まれ「式内社」に変えられたのだと思われる。

先に述べた「信仰の軸」の通過点の一つである「伊古奈姫命神社」のそばの海岸には、鳥居が設けられていた。

その横の岩は入江のように侵食されており、あたかも神が通過する「門」のような形になっていた。

この門のような形が自然に想起させる「軸」性が、三嶋神社を起点とした伊豆半島・伊豆諸島の宗教統制の要素として利用されたのかもしれない。

また西岸部では「多胡神社」という式内社も訪れた。

この神社は海にせり出した山の尾根線の上に立地しており、社殿の裏手には荒々しい岩肌があった。

参道がとてつもなく急な勾配である。

通常、漁村の神社は海沿いのところには立地せず、人の住む場所よりも上方にある山際に立地することが多い。

だが、この神社は2つの入江の間に位置しており、2つの村を結びつけているようにも見える。

「多胡」という名前は、そこに外国からの移民(胡)が多く居住していたことを示している。

多民族が居住する土地であるからこそ、土地の境界部に共同体の連帯の支柱としてのイワクラが見出されたのかもしれない。

***

たった3つの例を挙げてみただけであるが、「イワクラ」には様々なバリエーションが存在することが分かる。

これらを形、機能で分類してみると、下記のようになる。

a)軽野神社 単峰型・交通の要衝

b)伊古奈比咩命神社 門型・信仰の軸

c)多胡神社 尾根型・共同体の支柱

次に、これらを地質図と合わせてみる[7]。

伊豆は江戸時代より石材の山地であったが、産地の地質により、火成岩質の「堅石」と、堆積岩質の「軟石」に分かれている。

3つの式内社のいずれも、「白浜層群」とよばれる堆積岩が卓越した場所に立地している。

その内部構成は複雑で、海底火山から噴出したマグマや、火山灰や火山礫などの堆積物が、約1000万年前~200万年前に隆起して成立したようだ。

それらがさらに風化・侵食され、特徴的な形の岩石として現在に残っている。

この地質状況を踏まえると、下記のようにそれぞれが成立した要因を推測することができる。

a)軽野神社は、火成岩質と堆積岩質が混在する場所に立地するため、火成岩が侵食により周囲から露出した結果、「単峰型」のイワクラが成立した。

b)伊古奈比咩命神社は、柔らかい堆積岩質の地質でできているため、波による侵食で「門型」のイワクラが成立した。

c)多胡神社もまた堆積岩が卓越した場所であり、リアス式海岸のように侵食された崖が海際までせり出すことで、「尾根型」のイワクラが成立した。

岩質も機能も、詳しく調査したわけではなく、完全な憶測である。

だが、岩の形が人間の精神に働きかけることで「イワクラ」という信仰対象が見出されたあと[8]、そこにさまざまな機能や意味が付与されていき、生活の起点となったという点は誤っていないと思う。

先史時代から続く環境と人間との、長い長い関係の歴史が「イワクラ」の中に刻まれているのではないか。そうしたひとつの仮説をここで提示してみた。

(2026.01.03)

- この記事は、大学院の2年目に書いたレポートを元にしている。本稿で述べる「イワクラ」は、神道学における狭義の「磐座」とは合致しないし、あまり詳しく調べていない部分もあるがご容赦いただきたい。 ↩︎

- 『式内社調査報告 第一巻 京・畿内1』、式内社研究会編、1979年、pp.23-24 ↩︎

- 類似した例として、福岡県の宗像三女神がある。宗像大社は本土の辺津宮、玄界灘の中津宮、沖合の沖津宮の3つの神の座で構成され、タコリヒメ・タギツヒメ・イツキシマヒメの三女神が祀られる。これらは朝鮮半島と九州を結ぶ航路の守護神であった。 ↩︎

- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM-Locality.jpgに筆者加筆 ↩︎

- 『縄文的なるもの―江川氏旧韮山館について』、白井晟一、『新建築』1956年8月号 ↩︎

- 『神社の古代史(ちくま学芸文庫版)』、岡田 精司、筑摩書房、2019年 ↩︎

- 伊豆石文化探究会/伊豆石を知ろう/名称と分類に筆者加筆 ↩︎

- 地質と神話との関係を扱う「地球神話学」(Geomythology)という分野も存在し、火山現象による特異な岩石・地形の形状は特に注目される。

(『大地と人の物語』、日本地質学会編、創元社、2025年) ↩︎